Seite 4 von 10

„Die Frau von heute muss sich ihrer Bedeutung als politischer Faktor bewusst werden.“1

Theanolte Bähnisch

geb. Nolte | 1899 – 1973

Warendorf

Politik/Verwaltung

Abb.: von 1949

Foto: Privatnachlass Dr. Orla-Maria Fels, Korb.

Als Juristin der ‚ersten Stunde’ gehörte Dorothea Nolte, die aus Protest über die genötigte Namensablegung nach ihrer Heirat im Jahre 1927 mit ihrem Kollegen Alfred Bähnisch ihren Vornamen mit dem ihres Geburtsnamens zusammenzog, zu den weiblichen Pionieren in der preußischen Verwaltung. So erstritt sie sich bereits 1922 nach dem Studium der Rechtswissenschaft in Münster als erste Frau eine Ausbildung zur Verwaltungsreferendarin. 1946 wurde die Sozialdemokratin und zweifache Mutter, die sich während des Nationalsozialismus als Anwältin und Widerstandskämpferin mutig für Verfolgte eingesetzt hatte, als erste – und lange einzige – Frau zur Regierungspräsidentin in Hannover sowie 1959 zur ersten weiblichen Bevollmächtigten eines Bundeslandes in Bonn ernannt.

Aufgewachsen mit ihren sechs Geschwistern als Tochter eines Gymnasiallehrers in Warendorf, legte sie 1919 in Köln bei den Ursulinen ihr Abitur ab, studierte Jura in Münster mit dem für eine Frau damals unerhörten Ziel, in der öffentlichen Verwaltung tätig zu werden. Nach ihrem Gerichtsreferendariat, u. a. am Amtsgericht Warendorf, erkämpfte sie sich eine Stelle als erste weibliche Regierungsreferendarin für die Verwaltung, bevor die Assessorin 1926 nach Berlin in das Polizeipräsidium berufen wurde.

Nach ihrer Heirat konnte sie nur mit großen Schwierigkeiten erreichen, als weibliche Beamte weiter arbeiten zu können. 1930, nachdem ihr Ehemann Landrat in Merseburg geworden war, verabschiedete sie sich aus der Verwaltung und gründete den ‚Freiheitsverlag’, der sich vor allem mit Publikationen gegen den aufkommenden Nationalsozialismus hervortat. Unmittelbar nach dem Krieg eröffnete Bähnisch zunächst in Köln eine Anwaltspraxis, bevor sie im Frühjahr 1946 als Regierungsvizepräsidentin, ab Herbst als weiblicher Regierungspräsident nach Hannover berufen wurde, bis sie vom niedersächsischen Ministerpräsidenten als erste Frau zur Bevollmächtigten eines Landes beim Bund im Rang einer Staatssekretärin (1969-1964) ernannt wurde.

Zugleich engagierte sie sich für eine neue Frauenpolitik. Bereits 1946 gründete sie den „Club deutscher Frauen“ in Hannover, zwei Jahre später die Zeitschrift „Die Stimme der Frau“. 1949 war sie Mitbegründerin des bundesweit agierenden Vereins „Deutscher Frauenring“, dem sie bis 1953 vorstand.

Für ihren lebenslangen Einsatz für Friedens- und Menschenrechte wurde Bähnisch mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Großen Verdienstkreuz Niedersachsens und dem Großen Bundesverdienstkreuz mit Stern.

Julia Paulus

1 Zitiert nach: Clemens, Bärbel, Theanolte Bähnisch (1899 – 1973). Wir Frauen müssen ein kluges Herz haben, in: Schroeder, Hiltrud (Hg.), Sophie & Co., 2 Aufl. Hannover 1996, S. 200-213.

„Hier ruht unsere liebe Mutter

Keiner von uns vergisst, was sie für uns tat…“

Hedwig Terhoch

1897 – 1969

Drensteinfurt

Recht/Rechtlosigkeit

Abb.: Hedwig Terhoch mit zwei Pflegetöchtern zu Besuch in Drensteinfurt, ca. 1955.

So lautet die Inschrift auf dem Grabstein in Enschede, wo die Drensteinfurter Jüdin Hedwig Terhoch ihre letzte Ruhestätte fand. Die drei Schwestern de Leeuw ehren mit diesen Worten das Andenken ihrer Pflegemutter, die ihnen nach der Ermordung ihrer leiblichen Eltern zu einer wirklichen Mutter wurde.

Die Judenverfolgung während des Dritten Reichs hat im Jahre 1937 die damals vierzigjährige Hedwig Terhoch in das vermeintlich sichere Nachbarland Holland vertrieben, während ihre Schwestern Emma und Helene bei der alten und kranken Mutter in Drensteinfurt bleiben. Sie geht zunächst nach Losser und tritt dann eine Stelle in Enschede an. Hedwig Terhoch arbeitet als Haushälterin bei der Familie de Leeuw in Enschede. „Meine Eltern hatten eine Schlachterei in Enschede und waren den ganzen Tag im Geschäft. Frau Terhoch beschäftigte sich mit den Kindern und kümmerte sich um den Haushalt“, erinnerte sich die jüngste Tochter Ity 1988. Nach der Besetzung Hollands durch deutsche Truppen und der Verschleppung des Vaters der Familie de Leeuw nach Mauthausen werden die Kinder, ihre Mutter und Hedwig Terhoch mit Hilfe einer Untergrundorganisation getrennt zu verschiedenen „Untertauchadressen“ gebracht. Zuvor verspricht Hedwig Terhoch Frau de Leeuw, die drei Mädchen aufzuziehen, falls ihre Eltern nicht zurückkehren. Doch genau das geschieht. Frau de Leeuw wird in Amsterdam denunziert und nach Auschwitz deportiert, während Hedwig Terhoch der Deportation in verschiedenen Verstecken an der deutsch-holländischen Grenze entgeht. Die drei Mädchen kommen nach Kriegsende zurück nach Enschede, zu Hedwig Terhoch. „So wurde sie unsere Mutter. Sie ist nie verheiratet gewesen und hat uns allein aufgezogen.“ Die Familie wohnt in Enschede im Haus der Großeltern der drei Mädchen. Die Vermietung der oberen Etage des Hauses hilft, den Lebensunterhalt der vier Personen zu bestreiten.

In den fünfziger Jahren besucht Hedwig Terhoch mehrmals mit ihren Töchtern frühere Freunde in Drensteinfurt, trotz der Erinnerung an die Verfolgung und Ermordung ihrer beiden Schwestern und anderer Familienangehöriger. In den letzten Jahren lebt sie im jüdischen Altersheim in Enschede, wo sie 1969 stirbt.

Sabine Omland

„Genügend befähigt zur Leitung einer höheren Töchterschule von geringerem Umfang.“1

Pauline Hentze

verheiratete Eylardi | 1848 – 1928

Warendorf

Bildung/Wissenschaft

Abb.: um 1889

Foto: Ekkehard Gühne, Warendorf

Warendorf 1872 – ein Landstädtchen an der Ems mit einem humanistischen Gymnasium für die Söhne der Stadt und des Umlandes, die hier seit 1856 das Abitur machen können. Pauline Hentze ist es zu verdanken, dass nun auch Mädchen eine höhere Schulbildung angeboten wird.

Sie selbst – als Tochter eines Juristen und einer adeligen Mutter – hatte das Glück, die „Höhere Erziehungs-Anstalt“ in Münster besuchen zu dürfen. Mit einem Privatstudium erlangte sie das Zeugnis für den Unterricht an Elementarschulen.

Im Sommer 1872 eröffnete das 24jährige Fräulein Hentze an der Brünebrede 25 eine Höhere Töchterschule mit einem Internat für auswärtige Schülerinnen – nach Oelde (1868) die zweite im heutigen Kreisgebiet. Zuvor allerdings schrieb ihr die Königliche Regierung in Münster noch vor, die „Prüfung für das Amt der Vorsteherin an einer weiblichen Unterrichts- und Erziehungsanstalt“ abzulegen.

Wie damals üblich, mussten die Schulgründerinnen ihre Privatschulen selbst finanzieren, indem sie Schuld für ihre Zöglinge erhoben. Pauline Hentze hatte Erfolg, bereits im ersten Jahr meldeten sich 15 katholische, evangelische und jüdische Schülerinnen an.

Die Töchterschulen vergaben keine Berechtigungen. An ein akademisches Studium für Mädchen wurde noch nicht gedacht. Die bürgerlichen Familien im kaiserlichen Deutschland wünschten sich für ihre Töchter eine standesgemäße Ausbildung, damit sie ihren späteren Aufgaben als Ehefrau, Hausfrau und Mutter besser nachkommen konnten. Die Töchterschulen sollten aber auch ledigen Mädchen zu einer selbständigen, geachteten Existenz verhelfen, etwa als Privatlehrerin oder Erzieherin.

Der „Lectionsplan“ der Hentzeschen Schule war umfangreich: Deutsche Sprache, Aufsatz, Grammatik und Literatur, Kopf- und Tafelrechnen, Weltgeschichte und Geographie, Physik und Chemie, Zeichnen, Handarbeit und natürlich Religion. Einen Schwerpunkt setzte Pauline Hentze bei der französischen Sprache. Jeden Tag wurde französische Grammatik und Konversation gelehrt. Sie selbst beherrschte dank ihrer belgischen Mutter das Französisch wie eine Muttersprache.

Im Laufe der Jahre entwickelte sich die Töchterschule so gut, dass drei Schwestern von Pauline Hentze an der Schule tätig wurden. 1876 besuchten 45 Mädchen die Schule. Doch als Pauline im selben Jahr den Fabrikanten Oscar Eylardi heiratete, war ihre Karriere vorbei, schließlich war eine verheiratete Lehrerin in Warendorf nicht tragbar. Und auch ihre Schwestern konnten das Institut – nun in eigener Regie – nicht mehr lange halten: 1881 musste die Höhere Töchterschule geschlossen werden.

Mechtild Wolff-Haunhorst

1 Zeugnisvermerk von 1867

Bettlerin „aus Muthwillen“1

Maria Catharina Lücke

gestorben 1843

Sassenberg

Recht/Rechtlosigkeit

Abb.: ehemaliges Landarmenhaus Benninghausen, heute LWL- Klinik für Psychiatrie

Über Menschen aus den sog. Unterschichten können wir Biografien zumeist nur sehr bruchstückhaft rekonstruieren.2 Das Beispiel der Maria Catharina Lücke aus Sassenberg soll hier skizzenhaft zeigen, wie die Lebensbedingungen einer Frau in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aussahen, die nicht in sozial und materiell abgesicherten Verhältnissen lebte.

Die Herkunft der Maria Catharina Lücke aus Sassenberg liegt im Dunkeln. Vermutlich stammte sie aus einer kleinbäuerlichen Familie oder einer Heuerlingsfamilie, die ohne eigenen Grundbesitz bei einem Bauern zur Miete wohnte und neben einer kleinen Subsistenzwirtschaft landwirtschaftliche Arbeiten im Tagelohn verrichtete bzw. im Leinengewerbe tätig war. Mit Sicherheit stammte sie aus armen Verhältnissen, in denen Bettelei zumindest phasenweise zum Lebensunterhalt gehörte.

Als sie am 16. September 1829 dem Bürgermeister in Sassenberg vorgeführt wurde, war sie schon mehrfach durch Bettelei aufgefallen und von den Vertretern der lokalen Obrigkeit deswegen ermahnt worden bzw. hatte Strafandrohungen erhalten. Dabei hatte sie ihren festen Wohnsitz in Sassenberg und gehörte nicht zu den vagierenden Bettlern. Der Bürgermeister konstatierte, dass sie „nur aus Muthwillen bettelt, da sie nach Aussage aller hiesiger Eingesessener es nicht nothwendig hat, sondern recht gut arbeiten kann.“ Eine Stellungnahme Maria Catharinas fehlt dazu. Auf Vorschlag des Bürgermeisters wurde sie von der Regierung für drei Monate in das Landarmenhaus Benninghausen eingewiesen. Maria Catharina verbrachte den Rest des Jahres 1829 in dem ehemaligen Kloster bei Soest, das erst acht Jahre zuvor vom preußischen Staat eingerichtet worden war und alle aufnehmen sollte, die nicht von den Kommunen oder Korporationen versorgt werden konnten, außerdem Bettler, Prostituierte und Diebe. Damit hatte es zumindest in den ersten Jahrzehnten seiner Existenz eine Mischfunktion aus Erziehungsheim, Strafanstalt, Waisen-, Armen- und Arbeitshaus. Die Lebensbedingungen waren sicher nicht die angenehmensten.

Maria Catharina wurde zu Arbeiten herangezogen, und nach dem Ablauf der drei Monate meldete der Hausverwalter von Benninghausen, dass sie „jetzt erst anfängt einige Thätigkeit zu zeigen“. Er schlug eine Verlängerung ihres Aufenthaltes um weitere drei Monate vor, die anstandslos genehmigt wurde.

Kurz vor ihrer Entlassung im Frühjahr 1830 stellte der Sassenberger Bürgermeister einen Platz im Armenhaus zur Verfügung, wo Maria Catharina weiterhin unter Aufsicht zur Arbeit angehalten werden konnte und wo sie offensichtlich die nächsten Jahre lebte.

Nach weiteren Fällen von Bettelei schlug der Bürgermeister 1833 einen dauerhaften Aufenthalt der als „schwachsinnig“ eingestuften Maria Catharina in Benninghausen vor. Doch erst 1842 erfolgte nach zahlreichen Strafen und Abmahnungen eine erneute Einweisung. – diesmal für ein Jahr, das sie aber nicht mehr komplett dort verbrachte. Am 12. Juni 1843 verstarb Maria Catharina Lücke in Benninghausen an Altersschwäche.

Annette Hennigs

1 Alle Zitate aus: LAV NRW Staatsarchiv Münster Kreis Warendorf Landratsamt Nr. 659.

2 Siehe dazu auch: Neuhann, Christiane, „… und sie treiben unnütze Lebensart.“ Bettler und Vagabunden auf dem platten Land (Kreis Warendorf im 19. Jahrhundert), Münster 1990.

„zu unserem großen Heill und Furtheill Unsere gnedige Obrigkeit Fürstin und Beschützerin gewesen“1

Margaretha Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein

1569 – 1604

Warendorf

Kloster/Kirche/Religion

Abb.: Die Äbtissin führte ein kleines persönliches Siegel, Durchmesser rund 28 mm. Es zeigt einen ‚Damenschild‘, viereckig auf die Spitze gestellt (Wie für Frauen üblich war das Familienwappen nicht als Schild, sondern als Raute dargestellt.) Die Umschrift ist schlecht lesbar, lautet aber vermutlich: Margareta, Elisabetha de Manderscheid Blankenheim et Gerolstein *2. Abdruck von 1592. StAM, FM U.4049

Repro: Landesarchiv NRW – Staatsarchiv Münster

Margaretha Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein entstammte einem alten Grafengeschlecht in der Eifel, das im 16. und 17. Jahrhundert Söhne und Töchter in alle namhaften Dom- und Kanonissenstifte Nordwestdeutschlands schickte. Als sie 1591 im Stift Freckenhorst zur Äbtissin gewählt wurde, war sie schon seit 1585 Küsterin bzw. seit 1588 Dechantin im kaiserlich-freiweltlichen Damenstift Essen, seit 1586 (bis 1591) Äbtissin des Stifts Gerresheim und des Stifts Schwarzrheindorf bei Bonn, das durch kriegerische Handlungen kurz zuvor völlig zerstört worden war.

Entgegen der Freckenhorster Wahlvereinbarung ließ sie sich 1598, als in Freckenhorst gerade die Pest wütete, auch in Essen zur Äbtissin wählen. Gestützt auf ihre einflussreiche Verwandtschaft in den protestantischen Niederlanden konnte Margaretha Elisabeth sich als Calvinistin bis zu ihrem Tode in allen Ämtern behaupten und den auf Rekatholisierung drängenden Kräften im Fürstbistum Münster die Stirn bieten. Über ihre Regierungszeit ist für alle Stifte nur wenig bekannt. Doch auch wenn sie sicher nur kurze Zeit persönlich in Freckenhorst residierte, zeigen Dankschreiben der ihr untergebenen Bauern und Kötter deren Vertrauen in ihre „gnedige Fürstin und Frau“.

Sie starb während einer mehrmonatigen Besuchsreise zu ihrer Schwester in Arnheim am 28. November 1604 und wurde dort in der „Groote Kerk“ in der Gruft der Herzöge von Geldern beigesetzt.

Ute Küppers-Braun

1 Aus einer Danksagung vom 26. April Anno 1600, unterzeichnet von „underthanige diemuthige Kirchreide, Wechmeister und semptliche Kerspels und Wichboltz Freckenhorst eingesessener Hausleute und Einwohner“ für den Schutz vor Plünderungen und Vertreibungen durch kriegerische Truppen von Holländern und Spaniern, die in den Jahren 1580 bis 1600, die einen als „Beschützer des Protestantismus“, die anderen als „Beschützer des Katholizismus“, auch den heutigen Kreis Warendorf unsicher machten. Zit. nach Schwieters ,Julius, Das Kloster Freckenhorst und seine Aebtissinnen, Warendorf 1903, S. 195f.

2 Nach Kohl, Wilhlem, Das (freiweltliche) Damenstift Freckenhorst, (Germania sacra. N.F. 10), Berlin, New York 1975.

„marito deserto – Sie verließ ihren Ehemann“1

Johanna von der Recke

1475 – 1540

Drensteinfurt

Kloster/Kirche/Religion

Abb.: Ehevertrag zwischen Johann von der Recke zu Drensteinfurt und Johanna von Mirler zu Mylendonck, 1494.

Ergriffen von der Hoffnung auf eine wahrhaft christliche Gesellschaftsordnung zogen viele Menschen im Februar und März 1534 nach Münster, wo die Täufer in jenen Wochen das Regiment übernahmen. Manche folgten der Einladung in die „Stadt Gottes“, weil Propheten verkündeten, dass Christus wiederkommen und in Münster seine Friedensherrschaft antreten würde.

Johanna von der Recke stand im Alter von wahrscheinlich 58 oder 59 Jahren. Mit Anna und Margaretha, ihren beiden jüngeren Töchtern, ging auch sie von Drensteinfurt nach Münster. Dorothea, die älteste Tochter, hatte wenige Wochen zuvor ihr dortiges Leben als Stiftsdame zu Überwasser aufgegeben und sich den Täufern angeschlossen. Ehemann und Sohn, beide hießen Johann, standen auf der Gegenseite. Sie mussten sich auf Befehl des Fürstbischofs an der Belagerung der Stadt beteiligen. Die Täufer wurden als „Wiedertäufer“ durch ein Reichsgesetz mit scharfen Strafen bedroht.

Johanna war 1494 als Tochter Johanns von Mirler zu Mylendonck aus dem Rheinland nach Drensteinfurt gekommen. Schloss Myllendonk in Korschenbroich bei Mönchengladbach besteht noch heute. Wann Johanna das Reformationsgeschehen in Deutschland zu verfolgen begann, ist nicht überliefert, doch wird sie seit 1530 durch ihre Tochter Dorothea von den Predigten Bernhard Rothmanns in der Mauritzkirche vor Münster und seit 1532 von der Entwicklung Münsters zur evangelischen Stadt und von der Wendung zum Täufertum gehört haben.

Über die persönlichen Motivationen der Mutter und ihrer Töchter gibt es keine Zeugnisse. Bekannt ist aber, dass Johanna die Belagerung und Eroberung von Münster überlebte. Sie wurde begnadigt und kehrte nach Drensteinfurt zurück. 1537 wird sie noch einmal urkundlich genannt. Drei Jahre später, 1540, ist bereits ihre Schwiegertochter Margaretha „Frau zu Steinfurt“.

Berührung mit reformatorischem Denken hatte Johanna von der Recke spätestens im September 1533, als die beiden aus Ahlen vertriebenen Prediger Gerhard Kote, bisher dortiger Stadtsekretär, und Johannes von Bevern, ein ehemaliger Franziskanermönch, in Drensteinfurt von Johann und Johanna von der Recke aufgenommen wurden.

Ihrer damals vollzogenen Wende zum reformatorischen Bekenntnis blieb die Familie bis 1651 treu. Dann trat ein späterer Johann von der Recke zum Katholizismus über. Viele Familien des münsterländischen Adels, die seit über 100 Jahren evangelisch gewesen waren, folgten unter Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen (1650 – 1678), der die Rekatholisierung vorantrieb, dem Beispiel.

Ralf Klötzer

1 Detmer, Heinrich (Hg.): Hermanni a Kerrssenbroch anaba tistici furoris … historica narratio (Geschichtsquellen des Bistums Münster, Bd. 5–6), Münster 1899–1900, S. 511

„Wollen wir alles dem Vater im Himmel überlassen; wenn ich ihm jetzt nicht vertrauen könnte! Die Zukunft wird sich vielleicht heiterer zeigen, als wir denken. Doch ich darf mir nicht mit vielen Hoffnungen schmeicheln. Meine Laufbahn ist mir vorgeschrieben.“1

Henriette – genannt Jette – Bruns

geb. Geisberg | 1813 – 1899

Oelde

Landwirtschaft/Natur

Henriette – genannt Jette – Bruns geb. Geisberg

Im Juli 1836 wanderte die 23jährige Henriette mit ihrem Ehemann Dr. Bernhard Bruns – einem Arzt aus ihrem Heimatort Oelde –, ihrem kleinen Sohn und zwei Brüdern in die USA aus, um sich in der kleinen Gemeinde Westphalia an der Siedlungsgrenze im Mittleren Missouri eine neue Existenz in einer hoffentlich gerechteren Welt aufzubauen. Wohlbehütet als Tochter des Bürgermeisters von Oelde Max Friedrich Geisberg in einem bürgerlich-katholischen Milieu aufgewachsen, stand sie den Plänen ihres Mannes skeptisch, wenn auch gottergeben gegenüber.

Im November erreichte die Familie ihr Ziel, eine gottverlassene Gegend mitten in der Wildnis. Aber Jette schöpfte Hoffnung; denn ein sicheres Asyl war gefunden. Die einfache Blockhütte mit Tisch, vier Stühlen und zwei Bettladen genügte, um ihr „das feste Bewusstsein, alles mit Kraft ertragen zu wollen“, zu geben. Ihr Mann führte sofort eine einträgliche Praxis, erwarb eine Farm, eröffnete später noch einen Kaufladen und baute eine Mühle. „Du glaubst nicht, wie zufrieden die Arbeit macht“, schrieb sie in ihre Heimat, „das heißt rohe Arbeit, aber ich bin ganz heiter dabei.“ Sie half beim Verkaufen und Mixen von Medizin: „Das Geld ist mein.“ Jette litt unter Einsamkeit, trug aber durch Bruns häufige berufliche Abwesenheit die Hauptverantwortung für Farm, Geschäft und Familie. Der Weg ihrer Emanzipation begann – wenn auch unfreiwillig.

Jette brachte 10 Kinder zur Welt; fünf verlor sie durch Krankheiten. Als 1841 drei Kinder innerhalb weniger Tage an der Ruhr starben, fiel sie in eine tiefe Depression. „Was erhellt mir den Lebensabend? Ich bin zu einsam, um froh sein zu können“, schrieb sie, von Heimweh gequält, noch Jahre später (1849). Schließlich gab auch noch ihr Bruder Franz, der sich, nachdem er mit der ‚Farmerei‘ gescheitert war, früh verwitwet, dann aber vom Goldrausch gepackt, im Frühjahr 1850 auf den Weg nach Kalifornien machte, seine drei Kinder in Jettes Obhut. 1854 gaben Bruns das Farmerleben endgültig auf und zogen in ein neues großes Haus in Jefferson City (Missouri). Dann stürzte der amerikanische Bürgerkrieg (1861-1865) die Familie ins Unglück. Jettes Sohn und ein Neffe fielen als Soldaten der Nordstaaten. Ihr Mann, engagierter Demokrat und Gegner der Sklaverei, starb kurz vor Kriegsende (1864). Jette, nun mit gerade 51 Jahren auf sich allein gestellt, verwandelte ihr Haus in eine Pension. Als Konsequenz ihres Lebens bestand sie darauf, dass die Töchter eine Ausbildung als Lehrerin erhielten. Bis zuletzt kämpfte sie für ihre Kinder und Enkelkinder. Noch mit 71 Jahren pflanzte Jette 150 Maulbeerbäume, um dem Jüngsten eine Farm aufzubauen. Erst im Alter scheint sie ihre innere Ruhe gefunden und das Heimweh überwunden zu haben. Fast erblindet, starb sie 1899 als „Pionier-Hausfrau“, wie die Frauenrechtlerinnen Ende des 19. Jahrhunderts ihre „Heldinnen“ nannten.

Silke Schütter

1 Schütter, Silke (Hg.): Ein Auswanderinnenschicksal in Briefen und Dokumenten. Ein Beitrag zur Geschichte der westfälischen Amerikaauswanderung im 19. Jahrhundert (1827 – 1899). Unter Mitarbeit von Carla Schulz-Geisberg. Warendorf 1989.

„als der Medicinischen Kunst und Wissenschaft Wollerfahrne“1

Helena Adelgundis de Noldi

genannt Frau Baden | * 1702

Warendorf

Medizin/Pflege

Abb.: Das Titelblatt Medulla Medicinae zeigt Frauen, die für verschiedene Heilmethoden stehen.

Repro: Universitäts- und Landesbibliothek Münster

Helene Adelgunde Noldi, gen. Frau Baden, veröffentlichte 1702 bei dem Warendorfer Hofbuchdrucker Nagel als erste Frau in Westfalen einen medizinischen Ratgeber unter dem Titel: „Medulla Medicinae, Das ist kurtzer Bericht / Wie man die Medicin recht gebrauchen solle, Sambt Etlichen hundert approbirten und offt bewehrten Recepten […]“.

Anders als die meisten heilkundigen Frauen ihrer Zeit war sie wohl nicht in erster Linie Hebamme, sondern praktizierte als Allgemeinmedizinerin. Ihr Buch, in dem sie sich eingangs recht versiert mit den anerkannten Medizinern ihrer Zeit (z.B. Robert Boyle, Paracelsus oder Daniel Sennert), aber auch Galen2 auseinandersetzt und nicht vor Kritik an der oft schlechten akademischen Ausbildung der Ärzte zurückschreckt, enthält vorab eine Approbation von drei Amsterdamer Ärzten.3

Bisher ist nur über diese Frau bekannt, dass sie wohl aus Nieheim bei Paderborn stammte, wo sie 1688 Heinrich Baden heiratete. Im darauffolgenden Jahr wurde in Emmerich ihr Sohn geboren, dessen Laudatio auf seine Mutter in deren Publikation am Ende mit abgedruckt ist.

Das 248seitige und in 13 Kapitel untergliederte Buch ist heute nur noch in der Universitäts- und Landesbibliothek Münster, in der Stadtbibliothek Essen sowie in der Mühlenschen Bibliothek Haus Alvinghof in Senden vorhanden.

Ute Küppers-Braun

1 Mit diesem Zusatz stellt sie sich als Herausgeberin ihrer Medulla Medicinae dem geneigten Leser/ der Leserin auf der ersten Seite ihres Buches vor. Medulla: lat. Mark.

2 Galen (geb. in Pergamon um 129 n.Chr.), griechischer Arzt und Anatom

3 Siehe dazu auch: Gruhn, Klaus, 1702: Ein ungewöhnlich Werk der Medizin erscheint in Warendorf, In: Münsterland. Jahrbuch des Kreises Warendorf 55 (2006), S. 58-61.

„pro remedio anime sue – zum Loskauf ihrer Seele“1

Gostia von Gesmold

* um 1260

Drensteinfurt

Kloster/Kirche/Religion

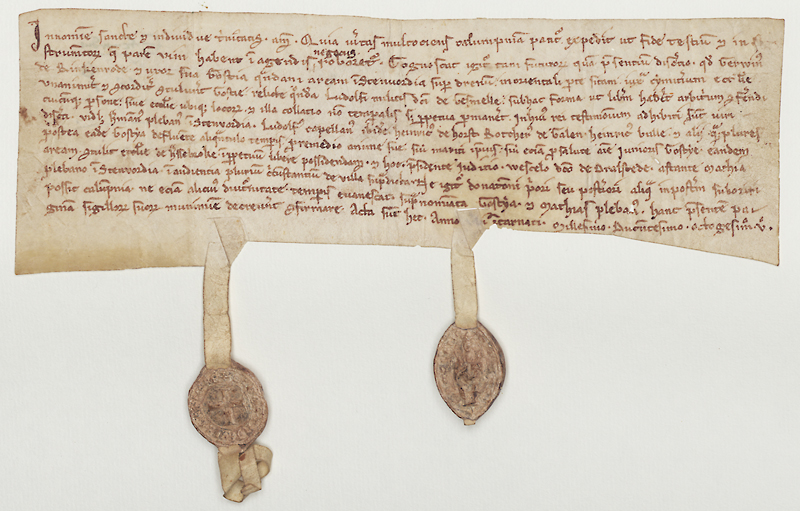

Abb.: Gostia, Witwe des Ludolph von Gesmold, überträgt ein Grundstück in Drensteinfurt an die Kirche zu Herzebrock, 1285.

Das Drensteinfurter Schloss liegt unmittelbar an der Werse. Ein Vorgängerbau, die 1706 abgebrochene Wasserburg, diente lange zuvor der Sicherung des Wersedurchgangs. Bei der namengebenden Furt entstand im 14. Jahrhundert eine Brücke. Die früheste mittelalterliche Burganlage hatte südwestlich des heutigen Schlosses gelegen, und zwar auf dem heutigen Kirchplatz. Erst im 14. Jahrhundert wurde die Burg an die jetzige Stelle verlegt.

Gostia von Gesmold war eine Nichte des in Drensteinfurt ansässigen Ritters und Ortsherrn Gerwin IV. von Rinkerode und seiner Ehefrau Gostia. Sie war mit Ludolf von Gesmold verheiratet. Da ihr Onkel und ihre Tante zunächst kinderlos blieben, planten sie den Übergang der Drensteinfurter Herrschaft an Nichte. Sie schenkten ihr ein Grundstück nordöstlich der Kirche, das möglicherweise schon damals, um 1280, als Bauplatz für die neue Burg an der Wersefurt vorgesehen war.

Es kam anders, Gostias junger Ehemann starb, und ihre Tante gebar eine Tochter, die gleichfalls Gostia genannt wurde. Gostia von Gesmold musste von ihren Erbansprüchen zurücktreten. Das Grundstück nordöstlich der Kirche schenkte sie der Kirche zu Herzebrock. Es war dies eine Gabe, die nach den Worten einer Urkunde von 1285 dem Seelenheil ihres verstorbenen Mannes, ihrer selbst und ihrer Drensteinfurter Verwandten, insbesondere der jungen Gostia, nützlich sein sollte. Die Nutzungsrechte verblieben in Drensteinfurt, aber man musste der Kirche zu Herzebrock einen Grundzins bezahlen.

Gostia von Gesmold hatte für die Drensteinfurter Geschichte des 13. Jahrhunderts eine Schlüsselrolle. Der Urkunde zur Schenkung des Grundstücks der späteren Wasserburg an die Kirche zu Herzebrock verdanken wir einen wichtigen Teil unseres Wissens über diese ferne Zeit. Die Familien von Volmestein, später von der Recke, die die Burg in Drensteinfurt besaßen, zahlten über 300 Jahre lang einen Grundzins an die Kirche zu Herzebrock. Diese Zahlungsverpflichtung wurde schließlich 1623 abgelöst.

Ralf Klötzer

1 Archiv Frhr. v. Landsberg-Velen, Drensteinfurt, Loc. 13, Nr. 1.

„Ich habe gelernt zu sagen, was ich will.“

Gisela Bruns

geb. Demees | * 1946

Beckum

Gewalt

Soziales Engagement

Foto: Spiggelkötter-Fotografie

Ihre ledige Mutter brachte Gisela Bruns nicht in Beckum zur Welt, sondern in einem Mutter-Kind-Heim in Rheine. Der Vater bekannte sich nie zu ihr. Mit einem halben Jahr wurde sie von einer 44jährigen kinderlosen Soldatenwitwe in Beckum aufgenommen. Giselas Kindheit und Jugend verlief zwischen diesen beiden Müttern: Auf der einen Seite die leibliche Mutter, von der sie sich nicht geliebt fühlte, die nur sporadisch auftauchte, drohte sie mitzunehmen in ihr Zuhause in Belgien. Auf der anderen Seite die Pflegemutter, bei der sie viel Fürsorge erfuhr, die ihr aber stets Dankbarkeit abverlangte. Das Geld war knapp, an den Besuch des Gymnasiums trotz Empfehlung nicht zu denken. Gisela ging in die Höhere Töchterschule, das Schulgeld wurde ihr erlassen. Dafür verlangten die Nonnen kritiklosen Gehorsam und ließen sie spüren, dass sie keinen Vater hatte. Mit 15 Jahren machte sie eine Lehre als Drogistin, leitete später eine Drogeriefiliale in Bielefeld. Das war die erste richtige Gelegenheit, sich von der Pflegemutter zu distanzieren. Die Erfahrungen mit den eigenen Müttern bewogen sie, später für ihre eigenen drei Kinder da zu sein und auf eine Berufstätigkeit zu verzichten.

Ende der Siebziger Jahre besuchte sie eine Veranstaltung zum Thema Gewalt gegen Frauen – mit 40 anderen Beckumerinnen. In dieser Gemeinschaft fühlte sie sich wohl. Alle waren sich einig, dass das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen auch in der Kleinstadt Beckum immens war. Und so richtete Gisela Bruns als erste Hilfsmaßnahme zusammen mit anderen Frauen ein Notruftelefon ein. „Es gab so viele Dinge, die nicht bedacht waren“, staunt sie heute über ihre Naivität, aber auch über den Idealismus und Optimismus, von denen die Arbeit von Anfang an geprägt war. Schnell wurde klar, dass eine wirkungsvolle Hilfe nur mit einer professionellen Einrichtung möglich war.

1986 wurde der Verein Frauen helfen Frauen Beckum e.V. gegründet, im Jahr darauf die Frauenberatungsstelle. Von da an wird bis heute mit Stadt, Land und anderen Geldgebern um die Finanzierung gerungen.

Als Vorsitzende des Vereins kämpfte sie an vorderster Front. „Dadurch, dass es um die Sache ging, bin ich immer sicherer geworden“, beschreibt sie sich heute. Und: „Ich war immer diejenige, die gesagt hat, es geht weiter.“ Der Erfolg gibt ihr Recht. Die Frauenberatungsstelle und die Kontaktstelle gegen sexualisierte Gewalt sind heute anerkannte Einrichtungen.

Nach dem 20-jährigen Vereinsjubiläum hat Gisela Bruns 2006 den Vorsitz weitergegeben. Ihr Engagement ist geblieben. Ihren zweiten Beruf als Altenpflegerin übt sie heute nicht mehr aus, betreut stattdessen ehrenamtlich alte Menschen, die ihre Wohnungen nicht mehr verlassen können.

Gaby Trampe